PROFILE

日野日出志

漫画家

1967年のデビュー以来、雑誌「ガロ」「少年画報」「少年サンデー」などを中心に

「蔵六の奇病」「地獄変」など数多くの怪奇や叙情的な世界を表現し、ホラー漫画界の重鎮として人気を確立。

国内にとどまらず海外でも高く評価され、翻訳作品が多数ある。

Twitter : @hino_hideshi

俺の自叙伝

1970年『少年画報』で本格的に少年誌デビュー。24歳の4月だった。22〜23歳にかけて一年余りの時間を費やした。描いては直し描いては直しの連続で、原稿枚数は300枚近くになった。それを40枚にまとめた。これが認められなかったら漫画家を諦めるつもりだった。結局これが俺の一生を決める作品になった。

「蔵六の奇病」は最初32頁で持ち込んだ。グロ過ぎという理由で断られた。採用を諦めて落とした描写を足して40頁にした。再度、画報から連絡が来て編集長が代わったという。 その編集長の英断で掲載が決まり半端の8頁を2色にした。俺は前例の無い血のような赤を使った。それが漫画界の事件になった。

昭和21年4月19日、旧満洲チチハル駅の官舎で俺は産声を上げた。父は満鉄の職員だった。実は前年、母が流産していた。戦局の悪化に備えて町中総出で塹壕掘りをしていた時だった。男の子だったそうだ。結婚して10年、母は一度も妊娠経験が無かった。二人の落胆と悲しみは大きかった。

流産の後再び母は妊娠した。それが俺である。だが満洲は敗戦の混乱の中にあった。ソ連軍が侵攻して来た。母は押入れの天袋に隠れ父がソ連兵の対応をしていた。母が何気に首を屈めた瞬間、ソ連兵が機関銃を天井に向けて撃った。その内の一発が母のうなじを掠った。正に間一髪だった。

混乱の中、翌年4月俺は産まれた。父がチチハル駅で引き揚げ者名簿の残務事務をやっていた為、最後まで残っていた。俺達一家が引き揚げたのは10月末。最後の最後だった。引き揚げは無蓋車という石炭を運ぶ箱型の貨物列車である。満洲の10月末は零下10度にもなる極寒の中だった。

最後の引き揚げ列車がチチハル駅を出発した。終点の釜山まで4〜5日かかる。その間全て屋外である。平穏に終わるわけがない。機関車の煙が下に流れ皆んな煙の煤まみれだった。雨も降るし雪も降る。俺は喘息のように咳が止まらず息が止まりそうだった。ここでまた奇跡が起こった。

同じ貨車に医者がいた。未帰国の日本人の為に、父と同じで最後まで残っていた。その方が俺を診てくれた。隠し持っていた僅かな薬で治療してくれたのだ。当時貴重なペニシリンも使ってお乳に混ぜて飲ませてもらった。俺は辛うじて命を拾い、また奇跡が起きたと父母は思ったそうだ。

俺には弟が3人いるが母はお乳が殆ど出なかった。だが満洲の過酷な状況下と、引き揚げ列車の飲まず食わずの中、母はお乳を他の車両の子にも飲ませてあげる程よく出たという。後年母はその話をよくしていた。紙一重の不思議な運命に恵まれ俺は生き延びて日本に帰って来た。

満洲編 <終>

九死に一生を得て日本 の土を踏んだ父母と俺は群馬県高崎市の母方の実家に身を寄せた。実家では敗戦から一年以上何の音沙汰もない娘夫婦は死んでいると思っていた。満洲の惨状を耳にしていたからだ。11月の初旬、祖母は出窓に肘をついて、娘夫婦を想いながら外を見ていたという…

道の向こうから今にも倒れそうな乞食の二人連れが来る。一人は坊主頭だが赤ん坊を負ぶっている。ふらふらとこちらにやって来るので、可哀想に物乞いだろうと祖母は思ったそうだ。「おっかさん…」と言う言葉にギョッとしてよく見ると、何とそれは娘夫婦だった。祖母は絶句した…

祖母の顔を見て父母はその場にへたり込んだ。斉々哈爾を出てから10日余りの間、殆ど飲まず食わずだった。実家にいた母の長兄夫婦に助けられて、やっとのことで畳の上に上がることが出来た。実家の人達は生きて帰って来た事が驚きだったが、赤ん坊までいるのが更に驚きだった。

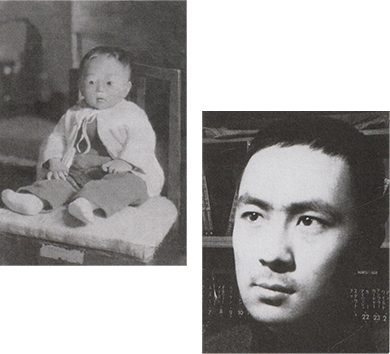

赤ん坊はまん丸目玉の、赤毛で色白の男の子だった祖母は俺を抱きしめて号泣した。長兄夫婦が白湯とお粥を作ってくれた。やっと人心地ついた父母と長兄夫婦は、お互い言葉にならず手を取り合って泣くばかりだった。俺は泣笑いで抱いている祖母の顔をきょとんと見ていたという…

しかし、それで万事めでたしめでたし…とはいかなかった。父母は体力的に回復したが、俺は貨車で患った喘息が続いていた。度々発作を起こし何度も引きつけて、医師が駆けつけるという状態だった。それでも治療のおかげで、ようやく症状が落ち着くまでに半年の時間がかかった。

俺の症状が落ち着いて一歳の誕生日を迎えた頃、父母は上京を決断した。板橋にいた父の姉と弟に誘われての事だった。その板橋こそが俺の記憶の始まりになった場所である。祖母は俺と別れたくないのでこのまま実家に住むよう懇願したが、一旗揚げたい父の野心が優ったのだ。

高崎編 <終>